Monika Wrzosek-Müller

Mit Paul Austers Tod geht auch ein Stück der Bohemien-Welt von NY von uns. Für mich war er als Schriftsteller, neben Woody Allen, der Inbegriff des New Yorkers. Er gehörte in diese Stadt der Städte, war von ihr fasziniert, liebte sie; alle seine Romane spielen mehr oder minder dort. Er selbst, den ich nur von zahlreichen Fotos kannte, sah für mich sehr leidenschaftlich, sinnlich und interessant aus. E wurde immer als ein sehr angenehmer und höflicher Mensch beschrieben.

książki

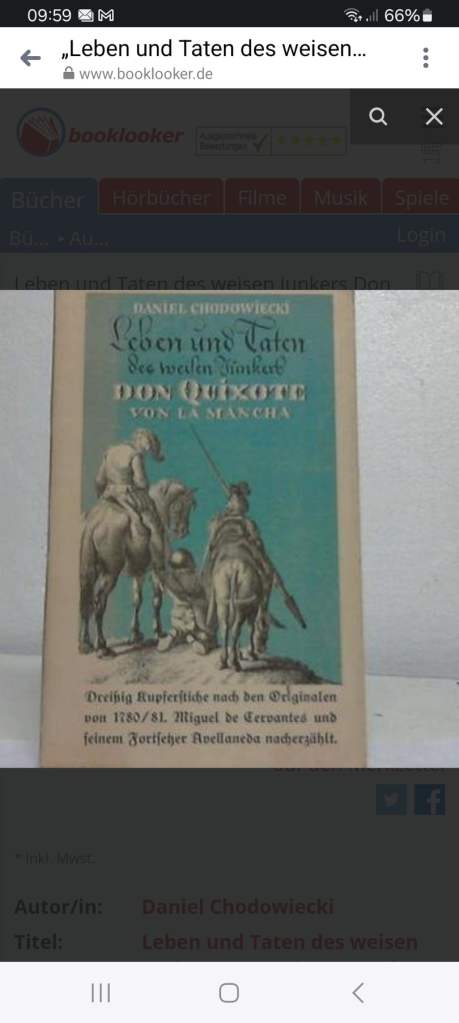

Daniel Chodowiecki: Leben und Taten (Ela i Don Kichot 3)

Wpis, który, tak jak zeszłotygodniowy, zawdzięczam Eli Kargol

Ewa Maria Slaska

Dopiero jak się człowiek dokładnie przyjrzy, to odkryje, że to wcale nie jest Don Kichot napisany przez Miguela Cervantesa, tylko wydany 10 lat później tom kolejnych przygód Smętnego Rycerza i Sancho Brzuchacza, napisany przez niejakiego Alonso Fernandeza de Avellanedę, podrabiacza, który się z powodzeniem podwiózł na powodzeniu oryginału. Cervantesa tak ta historia zezłościła, że w te pędy napisał własny drugi tom, a ten odgrywa znamienitą rolę w dziejach baratarystyki, tam bowiem znajduje się rozdział o tym, jak Sancho Pansa został gubernatorem owej wyspy na lądzie, zwanej Barataria, czyli Oszustwo.

Continue reading “Daniel Chodowiecki: Leben und Taten (Ela i Don Kichot 3)”Frauenblick: Gewalt

Monika Wrzosek-Müller

Sind wir eigentlich dabei, Gewalt abzubauen, oder befinden wir uns in einer Spirale der Gewalt, die immer neue Felder übernimmt?

Ich stellte mir die Fragen nachdem ich das Buch von Anna Raabe Die Möglichkeit von Glück gelesen und den Film von Paola Cortellesi Morgen ist noch ein Tag gesehen habe.

Anna Raabes Buch erzählt von der Generation, die noch in den 80er Jahren in der DDR geboren wurde, dann aber schon nach der Wende, in der erweiterten Bundesrepublik aufgewachsen ist und sich irgendwie keiner der beiden Welten zugehörig fühlte. Ganz offensichtlich knüpft die Autorin an eigene Erfahrungen an; ihr Text ist vielleicht auch ein autofiktionaler Roman, dadurch gewinnt er auch eine tiefe Authentizität und erlaubt uns, den Lesern, die Mäander der Erfahrungen dieser Gruppe zu verstehen. Ihre Protagonistin verbringt die Kindheit noch in den völlig verhärteten DDR-Strukturen; ihre Eltern aktive Parteigenossen, die Mutter vielleicht auch besonders motiviert, ebenso die Großeltern. Die Oma, zu Nazizeiten BDM-Führerin, war dann später, in der DDR, Erzieherin geworden. Der Opa ein getreuer Parteigenosse und Mitarbeiter der Stasi. Stine, die Hauptheldin, kämpft um ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben, sie will verstehen, was um sie herum passiert und warum. Doch alles ist gerade im Wandel; für die Kinder hat niemand Zeit; um Antworten muss man sich selbst kümmern.

Continue reading “Frauenblick: Gewalt”Natalia Raginia – wieczór autorski / Autorentreffen

W Sprachcafé Polnisch am Freitag 19. April um 19 Uhr / W Polskiej Kafejce Językowej

Schulzestr. 1

13187 Berlin / S-Bahn Wollankstr.

Kijowski, Don Kichot, Rassalski

Ewa Maria Slaska

I znowu Kijowski, i znowu Don Kichot. Przez wiele miesięcy właściwie go nie było, już myślałam, że się źródło wyczerpało, a tu nagle najpierw Tibor i M onika, potem Jacek K. Kozłowski, a w międzyczasie co i raz niestrudzony Andrzej Kijowski i jego bolesne prowokacje, o których już tu pisałam i być może jeszcze będę pisała, bo kto go wie, ile on jeszcze razy sięgnie po postać Don Kichota, po Sancho Pansę, po samego Cervantesa wreszcie.

Don Kichot warszawski (s. 83)

Odwiedziłem kogoś w pewnym hotelu warszawskim (EMS: przypominam – to lata 70) uchodzącym za szczyt luksusu i reprezentacji. Nigdy tam przedtem nie byłem… nie przypuszczałem, że jest to aż tak wstrętne. Zwłszcza kolory rzuciły się na mnie jak psy jadowite. Pokój, do którego wszedłem był wielkości windy; pomalowany świeżym szpinakiem, wyłożony burakami, w oknach miał zasłony barwy womitalnej, a na łóżku kocyk niebieski. Ale mniejsza z tym. (…)

Uwagę moją zwróciła przede wszystkim litografia wisząca nad łóżkiem. Przedstawiała pluton egzekucyjny w niemieckich hełmach, składający się do salwy. Na drugim planie widniał wyszczerbiony mur, a pod murem słaniał się koń, a właściwie nie koń tylko jego cień, a zresztą może nie konia cień, ale końskiego ducha, bowiem z grzbietu wyrastały mu skrzydła, które zdaje się nie były skrzydłami tylko garbem. Więc był to pewnie wielbłąd, ale mały, a w ogóle nie wiem co, bo mnie wściekłość zamroczyła.

Continue reading “Kijowski, Don Kichot, Rassalski”Sancho Pansa i honor

Ewa Maria Slaska

Pisałam wielokrotnie, na przykład TU, że lubię czytać szare i stare zapomniane książki, które nie mają ani objętości ani bawnego blichtru nowoczesnych produkcji wydawniczych. Lubię je, ktoś je kiedyś wydał, autor, żona, córka czytali teksty po wielokroć, rozmyślali o tym, co przejdzie przez sito cenzury, a co na pewno nie. A jak nie, to co wtedy – zostawić i narażać się na to, że fragment, tekst a może nawet cała książka zostanie “zdjęta z planu”, czy samemu wycinać, łagodzić, przerabiać. A to dopiero początek, bo książka idzie do redakcji, do miłej pani Krysi czy Bożenki. Autor zna się z nimi od lat, one nierzadko przymkną oko, dużo zaakceptują, ale niestety nie wszystko. Jawor, jawor, jaworowe dzieci, tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy.

Continue reading “Sancho Pansa i honor”wielik i nieudacziiw

Zbigniew Milewicz

Misza żartowniś

„On był wielik i nieudacziiw“, tak wyraził się o Molierze Bułhakow i tak właśnie mówiono o nim samym. Rzeczywiście był pechowcem. A właściwie ofiarą absurdalnych zbiegów okoliczności. Sztuczek wszechwładnego Przypadku, który mając swoje odrębne poczucie humoru i hierarchii spowodował, iż Bułhakow sam stał się tekstem literackim.

Większość „nieudaczy“ autora “Mistrza i Małgorzaty” wynikała z nieokiełznanej potrzeby robienia żartów oraz fizjologicznej wręcz niechęci do przyjmowania reguł gry panujących we wszystkich bez wyjątku środowiskach literackich. Reguł gry polegających bądź na układaniu się z szeregiem krążących wokół literatury literackich działaczy, bądź wybraniu sobie mistrza i pełnieniu przy nim służby czeladnika do kiedy mistrz uzna to za konieczne.

Tak zaczyna swoją opowieść o Michale Afanasjewiczu Bułhakowie, tłumaczka jego dzieł i literatka, Barbara Dohnalik*. Cytuję ją w związku z przypadającą 10 marca b.r. 84 rocznicą śmierci pisarza.

Ludzie nocy. Mama.

Ewa Maria Slaska

Reblog

Dzieci chcą, żeby rodzice byli tacy jak rodzice innych dzieci. Mnie się nie podobało, że Mama nie wysiaduje z innymi mamami na ławeczce za domem. Mój syn uważał, że mama sąsiada znacznie lepiej gotuje niż ja. Na pewno jest tak, że nawet gdy społeczny konwenans akurat wspiera oryginalną indywidualność, to i tak dzieci będą wymagały od rodziców, by byli oni indywidualni dokładnie tak samo jak rodzice kolegów i koleżanek.

“Wszyscy jesteście indywidualistami”, woła Brian z Życia Briana. “Wszyscy jesteśmy indywidualistami”, odkrzykuje tłum. I tylko jeden człowieczek odważa się podnieść palec, jak uczeń zgłaszający się do odpowiedzi, i zapiszczeć, że nie, on nie.

Wszystko odróżniało Mamę od innych matek. Była dziwna. Była artystką, ubierała się na czarno, miała brudne ręce, gotowała dziwne rzeczy albo nie gotowała wcale, przyjaźniła się z dziwnymi ludźmi, słuchała dziwnej muzyki, jakiej nikt nie słuchał. Spała do trzeciej po południu. Pracowała w nocy. To o niej ta piosenka, idzie niebo ciemną nocą, ma w fartuszku pełno gwiazd…

Książki z bloga, czyli…

Zbigniew Milewicz

W górę rzeki

Przyszła wczoraj pocztą. Książka z bloga! Nawet nie wiecie, jaka to radość dla adminki, jak się takie dzieła ukazują. Było ich już kilka, czasem o nich tu pisałam, kto chce, niech sobie poszuka, a ja tymczasem zajmę się moim kolejnym dzieckiem. Oczywiście, to nie moje dziecko, to Zbych Milewicz napisał tę książkę, ale, jak słusznie zauważył w dedykacji, to ja byłam akuszerką tego dziecka.

Don Kichot i bułki

Bułki, bo u autora często zdarza się, że wszyscy coś jedzą, coś przeżuwają, coś mamlą. Często są to bułki. Po bułki się też wstaje rano i idzie.

Turecki Don Kichot, przysłany z urlopu przez Monikę Wrzosek-Müller

Ale jednak, nie ma co, zacznijmy od początku.

Są takie dni, że nie chce mi się ani pisać, ani czytać. Nie chce mi się oglądać filmów, rozwiązywać trudnych sudoku, ani nawet iść na spacer. Stan “nie chce mi się” doprowadza do tego, że staję przed regałami i szukam książki zapomnianej lub przegapionej. W stanie “nie chce mi się” tylko takie rzeczy dają się czytać. Zapomniane, zakurzone. Tak kilka dni temu wpadł mi w ręce Kijowski. Andrzej Kijowski, Bolesne przypomnienia, zbiór felietonów z Tygodnika Powszechnego z wczesnych lat 70. Wczesne lata 70, czyli lata mojej młodości, ostatnio mi często towarzyszą, a w literaturze i szerzej sztuce spoglądam na nie ze zdumieniem, bo najczęściej autorzy z tamtych czasów nie piszą, nawet nie wspominają mimochodem o tym, że człowiek wylądował na Księżycu. Ostatnio coraz bardziej mnie to zdumiewa.

Czy Kijowski pisał o lądowaniu na Księżycu jeszcze nie wiem, bo dopiero zaczęłam czytać, ale na pewno od razu w pierwszym felietonie jest don Kichot i to nie jako jakiś strzępek metafory, nie – jest jako pełnogęby pan ostatniego akapitu i autorskiej puenty.