Uwaga, jak się poszuka, znajdzie się też króciutką opinię o filmie po polsku – niebieską 🙂

Aus der Pressemappe des Festivals:

W Berlinie dziś jeszcze do obejrzenia / Heute noch im Kino

19:00 / Wolf Kino

Pressetext:

Nach ihrem gefeierten, furiosen, bunten Horror-Trash-Musical Córki dancingu/ Sirenengesang/ The Lure überrascht Smoczyńska mit einem ernsten Psycho-Kammerspiel, zu dem die Hauptdarstellerin Gabriela Muskała das Drehbuch schrieb. Sie verkörpert eine Frau mit einem doppeltem Knick in ihrer Biografie: Vor zwei Jahren war die brave Mutter aus der Gegend von Wrocław plötzlich verschwunden und hatte sich ohne jegliche Erinnerung in Warschau neu erfunden. Als starke, selbstbewusste Frau hat sie sich durchs Leben geboxt, bis eine TV-Sendung ihre Identität offenlegt. Nun ist sie zurück in den Armen ihrer Familie und könnte sich dort kaum fremder fühlen.

In dunklen Bildern und mit mutigem Sounddesign entblättert die Regisseurin das zerrissene Innere ihrer Hauptfigur, der sie stets dicht auf den Fersen bleibt. Dass diese nicht zwingend sympathisch, aber stets nachvollziehbar bleibt, ist neben einem gekonnten Schnitt vor allem der grandiosen Leistung der Hauptdarstellerin zu verdanken, welche Blicke tief in die Seele ihrer Figur zulässt, ohne sie vollständig zu enträtseln.

Ela Kargol napisała:

Pomiędzy flizą, płytą, kaflem jest fuga. Większa mniejsza, szersza, węższa, trwała, krucha….

Fuga wypełniona pewną masą łączy części w całość. Zabrakło w filmie spoiwa wypełniającego fugę. Może się wykruszyło, tak jak pamięć głównej bohaterki, a może z powodu zaniku pamięci nie da się już nic scalić i fuga zostaje pusta.

Mój tata miał takie widzimisię, że kładł fugi kolorowe, potem blakły, tak mi się tylko przypomniało…

Jetzt werden hier Texte von drei weiteren Frauen folgen. Wir trafen uns alle im Kino, aber wir haben nicht miteinander über den Film gesprochen. Das, was wir über den Film denken, trifft sich erst hier.

Ewa Maria Slaska

Ich lese solche Texte stets erst nachdem ich den Film gesehen habe. Ich versuche, mich vor den Spoilern zu schützen. Ich hasse es, schon vorher belehrt zu werden, was ich zu denken habe. Besonders in der deutschen Kritikpraxis ist es eigentlich gang und gäbe, dass einem der Inhalt, das Ende und der Sinn des Filmes von den Rezensenten gnadenlos enthüllt werden. Ist es die unterbewusste Überzeugung, dass der Rezipient keine Ahnung hat und Auslegung braucht, ist es der Wunsch des Publikums, oder ist es blosse Machtlosigkeit der Kritik, die selber nichts weiß und doch über irgendetwas schreiben muss?

Dies aber nur am Rande. Ich bin also ins Kino gegangen ohne jedwede Vorkentnisse. Ich ließ den Film auf mich wirken und… und der ließ mich unberührt. Mir hat der Film nicht gefallen. Vielleicht bin ich aber nur die Einzige im Kino, die das dachte, weil ich vermute, von den Zuschauerinnen (es waren überwiegend Frauen im Kino) bei dem Weggehen kleine Anerkennungssätze zu schnappen.

Ich kann aber nicht anders. Auch wenn alle andere anders denken. Die Geschichte scheint mir unlogisch und voller Lücken konstruiert zu sein. Und damit meine ich nicht den künstlerischen Anspruch der Regisseurin und der Drehbuchautorin, ihre Protagonistin geheimnisakzeptierend und nicht entblössend darzustellen. Nein, ich meine Konstruktionsfehler des Films selber, das Ignorieren der Tatsachen und Prozedern, das Weglassen der nüchternen Fakten. Nichts in der Geschichte von Alicja könnte so gewesen sein, wie es im Film gezeigt ist. Alles stimmt nicht, alles ist nur bloßes Fantasieren um ein Frauenschicksal herum, unterlegt mit frecher Gewissheit der Filmmacherinnen, dass wenn es Frauengeschichte ist, wird sie aufgenommen sein, weil 2019 Frauengeschichten einfach aufgenommen werden und niemand wird sie hinterfragen.

Die Geschichte entwickelt sich nicht, sie dreht sich nur rum. Man weißt nicht, weshalb etwas im Film gerade gezeigt wird, es ist wurscht und egal, was die Menschen im Film machen und weshalb gerade jetzt. Die einzelnen Szenen sind lose nacheinander geworfen. Irgendwas. Irgendwie. Irgend… Ich fühle mich als Zuschauerin regelrecht verarscht und hab’ Gefühl, die große Worte des Pressetexts wollen mich nur einschüchtern, damit ich es doch nicht tue, was man (frau) sich nicht wünscht: nicht frage.

Auch die große schauspielerische Leistung der Hauptprotagonistin, die im Pressetext hochgepriesen ist, scheint mir ein Humbug zu sein. Frau Muskała verfügt, meiner Meinung nach, nur über zwei Gesichtausdrücke – entweder ist sie weit weg vom Hier und Jetzt und somit traurig oder hat einen delikaten fast unmerkbaren Lächeln parat, der sicher ihre Stärke ist, wird aber so oft und so sinnlos eingesetzt, dass es schon gar nichts bedeuten kann.

Also bei der Frage Hit oder Kitt, sage ich Kitt, obwohl mir sehr bewusst ist, dass der Film beste Chancen hatte, den Filmfestivalpreis zu bekommen. Und weisst der Kuckkuck, weshalb er ihn nicht bekam?

Monika Wrzosek-Müller

Irgendwie beschäftigen sich übermäßig viele Filme des diesjährigen Neuen Polnischen Kinos mit psychologischen Problemen, wenn nicht Anomalien. Schon die Titel weisen daraufhin: 7 Gefühle, Panikattacken, Fugue, Over the Limit. Ich habe nun den 2018 von Agnieszka Smoczynska gedrehten Film Fugue gesehen. Eigentlich könnte man bei diesem Film von der Illustration eines dissoziativen Phänomens, nämlich der Dissoziativen Fugue, auch psychogene Fugue genannt, sprechen. Die Hauptdarstellerin Gabriela Muskała, die übrigens auch das Drehbuch schrieb, spielt hervorragend; doch der Film war für mich an manchen Stellen künstlich und überzogen.

In der Klassifikation nach ICD-10 der psychischen Störungen wird Dissoziative Fugue unter der Nummer F44.1 aufgelistet. Zu den Symptomen gehören eine unerwartete, desorientierte Flucht aus der gewohnten Umgebung (Zuhause, Arbeitsplatz), teilweise Amnesie in Bezug auf Teile der Vergangenheit, Verwirrung über die eigene Identität, manchmal die Annahme einer neuen. Die Störung kann von ein paar Stunden bis zu mehreren Monaten dauern. Nun im Film dauert sie zwei Jahre, die Frau nimmt eine neue Identität an und kämpft sich an einem neuen Ort, in Warschau, durchs Leben, bis sie durch eine TV-Sendung erkannt wird. Der Vater ruft die Moderatorin an und entschlüsselt ihre Identität.

Es folgen berührende Szenen, in denen die ganze Familie und besonders der Vater versuchen, sie wieder an ihre Vergangenheit heranzuführen. Doch alle Versuche scheitern, sie scheint sich an nichts zu erinnern. Man sieht nur, dass all das sie quält und ihr unangenehme Gefühle bereitet.

Eigentlich stellt sich für mich in dem Film als wichtigste Frage, warum sie das getan hat, warum sie „geflüchtet“ ist. Das erfährt der Zuschauer peu à peu, in kleinen Schritten – bis er erfährt, dass sie einen Autounfall im Wald hatte. Sie wollte vor ihrem Mann fliehen, der ihr gedroht hatte, sich scheiden zu lassen und ihr den Sohn wegzunehmen. Nach dem Unfall dachte sie, ihr Sohn sei dabei gestorben, und daraufhin, aus Entsetzen über die eigene Tat, wäre sie von der Unfallstelle geflohen und hätte das Geschehene vergessen. Doch ihr Psychotherapeut spricht von dissoziativer Fugue und hilft ihr dabei, ihre wahre Identität zu finden. Aber ihr früheres Leben, in dem sie sich gar nicht mehr zurecht findet, stellt für sie keine Alternative für eine Fortsetzung dar. Am Ende des Films verlässt sie ihren Mann und ihren Sohn. Die Sentenzen, die Szenen mit ihrem Sohn, einem Jungen von 5 oder 6 Jahren, sind sehr berührend: das Kind ist klug und mein Herz zog sich regelrecht zusammen, als ich sah, wieviel der Junge von der Situation auf sich übertrug und wie ihn das direkt betraf. Insofern eine Warnung an alle Eltern, wie direkt ihr Leben das ihrer Kinder betrifft.

Doch letztendlich verdankt der Film seine ganze Wirkung dem enormen, perfekten und mutigen Spiel der Hauptdarstellerin. Trotzdem habe ich den Saal mit einem Gefühl des leisen Missmuts verlassen.

Anne Schmidt

Liebe Ewa,

Der Titel des Films Fuga beschäftigt mich, seitdem ich mir diesen Film angeschaut habe.

Leider konnte ich nicht bis zum Gespräch mit der Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin bleiben, denn sie hätte mich vielleicht darüber aufgeklärt, ob die musikalische Fuge oder die handwerkliche Fuge gemeint ist. Vielleicht hast Du die Gelegenheit Gabriela Muskala nach der Bedeutung des Titels zu fragen.

In der Anfangsszene des Films kraxelt eine zierliche junge Frau in Stöckelschuhen über den Schotter einer unterirdischen Bahntrasse (Fuge), bis sie in einem unterirdischen Bahnhof ankommt. Dort zieht sie sich mühsam zum Bahnsteig hoch, taumelt unter den Augen der indigniert schauenden Passagiere ein paar Schritte vorwärts, hockt sich nieder, lupft ihren seriösen Trenchcoat und uriniert auf den Bahnsteig.

Ich frage mich, ob sie damit den Ruf nach der Polizei und einem Arzt provozieren wollte, denn in der nächsten Szene sehen wir sie in einer psychiatrischen Klinik. Sie wird dort zwei Jahre lang als Frau ohne Gedächtnis unter dem Namen Alicja von einem sehr engagierten Professor behandelt bis dieser auf die Idee kommt, sie im Fernsehen der Öffentlichkeit vorzustellen. Sofort nach der Ausstrahlung meldet sich ein Mann, der sie als seine Tochter, die vor zwei Jahren verschwunden ist, erkannt hat.

Ab jetzt wird die Geschichte kompliziert, denn Kinga, wie Alicija richtig heisst, reagiert auf ihre “Heimführung” in ihr ehemaliges Zuhause mit Mann und Kind aggressiv und ablehnend. Auch ihr Mann wirkt weder erfreut noch erleichtert darüber, dass seine Frau wieder zurück ist. Der kleine Sohn scheint sie nicht als seine Mutter wiederzuerkennen und fühlt sich mehr zu einer ehemaligen Kollegin von ihr hingezogen.

Die Frage, was stimmt in dieser Familie nicht, wird erst zum Schluss beantwortet.

Die Frage, hat Kinga wirklich ihre Vergangenheit vergessen, bleibt bis zum Schluss bestehen, denn manche Dinge kann sie seltsamerweise richtig zuordnen.

Nachdem ihr ihr Ehemann den letzten Tag ihres alten Lebens ins Gedächtnis zurückgerufen hat, zieht sie daraus eine unerbittliche Konsequenz. Ob sie damit ihrem Kind das verlorengegangene Gleichgewicht wiedergibt und ihrem Mann ein glückliches Leben ermöglicht, sei dahingestellt.

Aber was wird aus ihr? Kann sie ohne ihren Psychiater nicht mehr leben? Hat er aus ihr eine Kurwa gemacht?

Wie beurteilst Du ihr Verhalten und ihre Zukunftsaussichten, Ewa?

Mich haben die Geschichte und die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin sehr beeindruckt.

Die Tatsache, dass sie die Verwirklichung ihres Drehbuches über mehrere Jahre verfolgt hat, deutet meiner Meinung nach auf ein starkes persönliches Interesse an diesem Stoff hin. Leider kann ich sie nicht nach den Gründen für ihre starke Ambition fragen, aber Du hast vielleicht noch diese Chance.

Ewa Maria Slaska

Liebe Anne, ich glaube Fuga ist hier als lateinsches Wort Flucht gemeint. Mit Bach und seiner berühmten Fuge (fliehende musikalische Motive geben der Fuga ihren Namen her) hat die Geschichte wohl wenig zu tun. Ob es damit aber (auch) die handwerkliche Fuge gemeint ist, also ein Spalt zwischen den Kacheln, die man zusammenbinden muss, damit sie nicht auseinander geraten? ich weiß es nicht. Möglich wäre es. Man sieht, dass in dieser Familie etwas fehlt, dass hier alle auseinander geraten. Monika meint, die Fugue ist der Name einer psychischen Krankheit.

Fotos: FUGUE_Stills_2_4_6 © Alpha Violet

Weitere Filmkritiken folgen

Eine Lobende Erwähnung sprach die Jury des 14. filmPOLSKA für „Via Carpatia” aus, den Film von Klara Kochańska und Kasper Bajon, in dem „immer wieder erstaunlich beeindruckende Bilder der Beiläufigkeit die volatile Stimmungslage des europäischen Sommers 2016 sondieren“: „Ein beeindruckendes filmisches Experiment, das sich an den Wohlstandsängsten der ‚Festung Europa‘ abarbeitet“, so die Jury weiter.

Eine Lobende Erwähnung sprach die Jury des 14. filmPOLSKA für „Via Carpatia” aus, den Film von Klara Kochańska und Kasper Bajon, in dem „immer wieder erstaunlich beeindruckende Bilder der Beiläufigkeit die volatile Stimmungslage des europäischen Sommers 2016 sondieren“: „Ein beeindruckendes filmisches Experiment, das sich an den Wohlstandsängsten der ‚Festung Europa‘ abarbeitet“, so die Jury weiter.

Anne Schmidt

Anne Schmidt

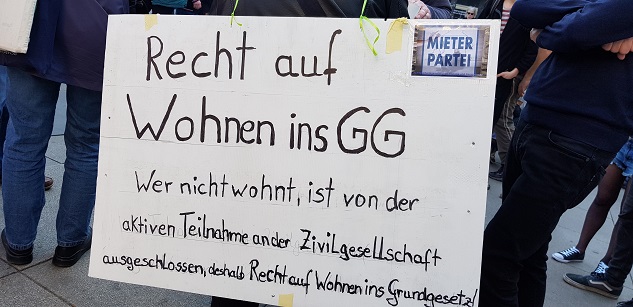

Schon im letzten Jahr wurden Unterschriften zur Enteignung von “Deutsche Wohnen” gesammelt, was jedoch in der Politik und auf dem Wohnungsmarkt so wenig Wirkung zeigte, dass in diesem Jahr nicht nur die “Deutsche Wohnen” an den Pranger gestellt wurde, sondern auch andere übermächtige Wohnungsbaugesellschaften, die ihre Wohnungen als Dukatenesel zu betrachten scheinen.

Schon im letzten Jahr wurden Unterschriften zur Enteignung von “Deutsche Wohnen” gesammelt, was jedoch in der Politik und auf dem Wohnungsmarkt so wenig Wirkung zeigte, dass in diesem Jahr nicht nur die “Deutsche Wohnen” an den Pranger gestellt wurde, sondern auch andere übermächtige Wohnungsbaugesellschaften, die ihre Wohnungen als Dukatenesel zu betrachten scheinen. Die Unterschriftenlisten mit der Forderung zur Enteignung waren am Alex regelrecht umlagert. Schilder und Transparente wurden in Massen von Einzelpersonen, aber auch von Mietergemeinschaften getragen; eine Gruppe hatte sich im Stile der französischen Gruppe “Sans Papier” in Weiß gekleidet und weiß geschminkt, um ihre Schutzlosigkeit im Kampf um ihre Wohnungen zu unterstreichen.

Die Unterschriftenlisten mit der Forderung zur Enteignung waren am Alex regelrecht umlagert. Schilder und Transparente wurden in Massen von Einzelpersonen, aber auch von Mietergemeinschaften getragen; eine Gruppe hatte sich im Stile der französischen Gruppe “Sans Papier” in Weiß gekleidet und weiß geschminkt, um ihre Schutzlosigkeit im Kampf um ihre Wohnungen zu unterstreichen.